L’arte del Cinquecento non si manifesta soltanto nella più matura rielaborazione rinascimentale delle istanze classiche, peraltro mirabilmente espresse dallo straordinario talento di artisti quali Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano. Già a partire dal secondo decennio del secolo, infatti, prendono avvio nuove esperienze sempre più svincolate dal classicismo e fortemente protese alla sperimentazione.

Nonostante queste tendenze siano caratterizzate da un complesso e sfaccettato pluralismo, già nel Settecento esse convergono nella comune denominazione di “Manierismo”. Il termine, coniato dallo storiografo artistico Luigi Lanzi, fa riferimento alla maniera intesa come stile personale ed è utilizzato con accezione negativa, inquadrando questo orientamento come una fase di decadenza, dove l’ispirazione alla maniera dei grandi maestri del Rinascimento risulta considerata alla stregua di un’imitazione superficiale, priva di contenuti significativi, nonché permeata da una visione eccentrica della realtà.

Questo giudizio critico viene meno soltanto negli anni venti del Novecento, quando l’arte inizia ad affrancarsi dal secolare dominio della tradizione classica, cosicché anche il Manierismo viene rivalutato e se ne apprezzano finalmente gli esiti originali, scaturiti da un proficuo raffrontarsi con il classicismo. Si tratta di un confronto inedito, segnato dalla consapevolezza che i capolavori realizzati da Michelangelo, Raffaello e dalle altre illustri personalità del Rinascimento italiano raggiungono un apice oltre il quale non si può procedere; a meno che, non si cambi direzione. Ecco, allora, farsi strada un nuovo linguaggio, votato al gusto per l’insolito e per il bizzarro: linee serpentinate, pose contorte e instabili, forti contrasti cromatici, accostamenti inusuali, visioni distorte, punti di vista asimmetrici e illusionismi ottici si annoverano così tra le principali caratteristiche dell’orientamento manierista.

Le prime avvisaglie di questa nuova tendenza espressiva si colgono nei due centri artistici di Firenze e Roma, per poi diffondersi man mano nelle altre città italiane, nonché in molte corti europee.

Firenze: dalle prime sperimentazioni alla fase più matura del linguaggio manierista

Nei primi anni del Cinquecento, la presenza a Firenze di Michelangelo, Leonardo e Raffaello consente a un nutrito gruppo di artisti di cimentarsi con i loro grandiosi linguaggi, ma al tempo stesso questo confronto induce loro a distinguersi attraverso tendenze più sperimentali.

E´ il caso di due personalità di spicco quali Jacopo Carrucci, detto il Pontormo (1494-1557), e Giovanni Battista di Jacopo, detto il Rosso Fiorentino (1494-1540). Entrambi perfezionano la loro formazione collaborando al seguito di Andrea Del Sarto (1486-1530), pittore attivo a Firenze e forte di un linguaggio che sintetizza in modo originale le principali esperienze rinascimentali del tempo. Egli coniuga il vigore plastico michelangiolesco all’atmosfera soffusa dello sfumato di Leonardo, riuscendo inoltre a infondere ai suoi personaggi atteggiamenti naturali e aggraziati, di derivazione raffaellesca. Partendo da queste suggestioni, l’artista apre la strada ai modi manieristi, rintracciabili nel senso precario di equilibrio e nell’utilizzo di una luce intensa, capace di infondere tensione alla scena, già pervasa da studiati effetti di pathos.

Un’opera che ben esemplifica queste scelte stilistiche è senz’altro la Madonna delle Arpie (1517), di alto livello esecutivo, nonché capace di rendere partecipe lo spettatore, coinvolgendolo in un intimo colloquio con i personaggi sacri raffigurati.

Le prime realizzazioni note di Pontormo e di Rosso Fiorentino sono quelle effettuate proprio al seguito di Andrea, che resta per ambedue un importante punto di riferimento, anche durante il prosieguo autonomo delle loro rispettive carriere.

Risale al 1521 la monumentale Deposizione dipinta da Rosso Fiorentino, oggi conservata nella pinacoteca di Volterra. Si tratta di un’opera che segna un’importante svolta nel percorso artistico del pittore, se si tiene conto di un’ipotesi secondo cui sarebbe da poco rientrato da un soggiorno a Napoli, dove avrebbe avuto modo di confrontarsi con i vivaci stilemi mediterranei presenti nella città.

La grande pala di Volterra enfatizza con gesti teatrali il momento drammatico della deposizione del Cristo e la tensione è accentuata dall’utilizzo di cromie fredde e contrastanti, ma anche dai profili spigolosi e taglienti delle anatomie. Inoltre, la lettura dell’opera non è immediata, poiché l’occhio dell’osservatore vaga nella complessità della composizione, segnata da più narrazioni coesistenti all’interno della stessa scena, in un crescendo di esasperazione espressiva decisamente anticlassica.

Anche nella Deposizione del Pontormo, eseguita qualche anno dopo, tra il 1525 e il 1528, la descrizione si frammenta in una pluralità di visioni e l’attenzione di chi guarda è veicolata al di fuori del dipinto per seguire le direzioni degli sguardi dei personaggi. L’effetto tragico è affidato alla teatralità delle pose, alcune delle quali costruite in modo volutamente instabile, senza poggiare saldamente sul suolo, qui appena accennato, come in un irreale effetto di sospensione. Ne deriva un forte dinamismo, dal ritmo quasi vorticoso, evidenziato anche dall’innaturale allungamento dei corpi e dall’uso di cromie molto chiare, fredde e poco credibili.

Credibile appare, invece, a destra, sullo sfondo, l’uomo in abito marrone: è l’autoritratto del pittore che, seppure in disparte, partecipa con aria mesta all’evento.

Dopo le prime sperimentazioni manieriste di Rosso e Pontormo, Firenze si apre a queste tendenze eccentriche, man mano rielaborate in chiave sempre più celebrativa, per assecondare le esigenze di fasto della committenza medicea.

Dopo l’allontanamento dei Medici dalla città, nel 1537 il duca Cosimo I torna a reggere le sorti di Firenze e, pertanto, punta anche alla creazione di nuovi centri di potere, promuovendo la riqualificazione della città.

In particolare, il duca trasferisce la sua residenza a Palazzo Vecchio, già sede del Comune, e ne propone dunque un nuovo apparato decorativo per l’interno, senza intervenire sulla parte esterna, progettata da Arnolfo di Cambio, in modo da sancire un filo di continuità con il passato dell’illustre casato mediceo.

Tra i vari artisti convocati per la riqualificazione di Palazzo Vecchio emergono Agnolo di Cosimo, detto Bronzino, e Giorgio Vasari.

Il Bronzino (1503-1572), formatosi presso la bottega del Pontormo, viene nominato pittore di corte del duca. propone uno stile ricercato, nutrito da erudite citazioni tratte dalla cultura rinascimentale e da quella manierista. Il suo dotto linguaggio nasce da un’attenta meditazione per poi evolversi in un’algida astrazione formale, da lui sublimata in un raffinato lirismo. Le figure paiono levigate come fossero di marmo, i contorni netti ne enfatizzano la freddezza materica, mentre le espressioni languide e distaccate accrescono il senso metafisico che pervade ogni sua opera.

Bronzino è particolarmente apprezzato come ritrattista, ricevendo commissioni dall’aristocrazia fiorentina del tempo, da lui effigiata con garbo e grande attenzione ai particolari, in una minuta descrizione della pregiata fattura degli abiti, come dei lucenti gioielli e delle accurate acconciature. Oltre all’attenta resa del fasto lussuoso della nobiltà del tempo, nei suoi ritratti permane quel senso di rarefazione astratta, come si può evincere nel noto ritratto di Eleonora di Toledo col figlio, realizzato all’incirca nel 1545 per la consorte di Cosimo I.

Giorgio Vasari (1511- 1574), come già evidenziato in altre lezioni, oltre ad essere architetto e pittore, è autore delle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architettori, considerata la prima trattazione critica di arte. Le stesure delle due edizioni dell’opera, la prima nel 1550, l’altra nel 1568, costituiscono un impegno gravoso per l’artista, che riesce comunque a prodigarsi in altri importanti incarichi, vantando una ricca e variegata produzione di progettazioni architettoniche e decorazioni pittoriche.

Nato ad Arezzo, avvia la carriera a Firenze, presso la bottega di Andrea del Sarto. Tra gli anni Quaranta e Cinquanta è attivo a Roma, dove lavora anche come architetto per papa Giulio III.

Rientrato, poi, nel 1554 a Firenze, nel fervido panorama artistico della Firenze del duca Cosimo I, il Vasari assume un ruolo di spicco ricevendo prestigiose commissioni, quali la direzione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Vecchio e la progettazione del palazzo degli Uffizi, destinato a sede degli uffici amministrativi, da cui il nome, rimasto tutt’oggi in uso, nonostante l’attuale destinazione museale, proclamata ufficialmente nel 1769.

Il complesso vasariano degli Uffizi può definirsi come un ampio e scenografico corpo porticato a forma di U, atto a congiungere Piazza della Signoria, dove è collocato Palazzo Vecchio, con il lungarno. L’affaccio sul fiume è definito da una monumentale apertura a serliana(*), mentre i portici sono scanditi da maestose colonne trabeate(*).

L’architettura vasariana riprende da Brunelleschi la bicromia pietra serena-intonaco, mentre i motivi decorativi s’ispirano alle opere del Buonarroti.

Per i Medici Vasari progetta anche un lungo corridoio sopraelevato, destinato a collegare Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti, altra sontuosa dimora medicea. Il percorso, noto come Corridoio Vasariano, transita anche sul fiume Arno e rappresenta una via segreta per consentire ai duchi di accedere da una residenza all’altra senza mostrarsi al popolo nelle vie pubbliche.

Quanto al rinnovo di Palazzo Vecchio, Vasari si occupa in particolare dell’apparato decorativo del Salone dei Cinquecento e della progettazione del raffinato studiolo del figlio del duca, Francesco I.

I toni magniloquenti adoperati in queste opere rivivono anche nella decorazione ad affresco della cupola di Santa Maria del Fiore, con la solenne raffigurazione del Giudizio Universale, lasciata incompleta per il sopraggiungere della morte e proseguita, quindi, da Federico Zuccari, pittore e architetto di origine marchigiana, dai modi manieristi, estrosi e bizzarri.

La riqualificazione medicea di Firenze si avvale anche di altre importanti personalità artistiche, quali Bartolomeo Ammannati (1511-1592), scultore e architetto di formazione poliedrica, ma particolarmente influenzato dal possente linguaggio michelangiolesco. Una delle sue opere più riuscite è il Ponte di Santa Trinita, realizzato tra il 1567 e il 1570 e impostato su tre ampie fornici di forma semiellittica, che donano alla struttura un aspetto slanciato ed elegante.

Ammannati è impiegato dal duca Cosimo I anche per la riqualificazione del complesso spazio urbano della Piazza della Signoria, luogo eletto a simbolo civico di Firenze. Qui l’artista realizza la monumentale Fontana di Nettuno (1563-1575), la prima fontana pubblica della città, destinata a simboleggiare le glorie marittime della flotta navale fiorentina, instituitasi proprio in quegli anni.

La struttura è dominata dalla colossale statua marmorea del Nettuno, il dio del mare, il cui volto riprende le fattezze del duca mediceo, con chiaro intento encomiastico. La figura si erge, maestosa, su un cocchio tra le acque zampillanti, la sua vigorosa muscolatura richiama lo stile michelangiolesco, tradito tuttavia dal mancato effetto di dinamismo: il dio appare costretto nella sua staticità, è saldamente ancorato alla vasca rivelando così le difficoltà dell’artista nel lavorare a un blocco di marmo già in precedenza intaccato. Al contrario, le eleganti figure bronzee che animano la base, divinità marine dalle anatomie sinuose, paiono animarsi di un potenziale movimento, esprimendo un gran senso di vitalità.

Per Piazza della Signoria Cosimo I dispone anche la realizzazione di monumenti scultorei destinati a celebrare la gloria medicea. In questo scenario, da sempre identificato con il governo della città, un ruolo primario è già occupato dal capolavoro giovanile di Michelangelo, il monumentale David, con cui gli artisti del tempo non possono fare a meno di confrontarsi.

Spetta a Benvenuto Cellini l’esecuzione della grande statua bronzea del Perseo, eroe mitologico qui raffigurato dopo aver decapitato la Medusa, di cui innalza la testa mozzata. La chiara allusione al trionfo del bene si congiunge alla celebrazione del primato dei Medici, anch’essi destinati a vincere su ogni male.

Il talentuoso orafo e scultore Benvenuto Cellini (1500-1571) si forma a Firenze, dove svolge gran parte della sua attività, per poi approdare anche a Roma e in Francia. Le sue virtuosistiche capacità tecniche si apprezzano appieno nel Perseo, realizzato tra il 1545 e il 1554, con un unico getto di fusione a cera persa, come fosse un’opera di oreficeria, nonostante le dimensioni monumentali.

La somma maestria del Cellini emerge nelle sapienti rifiniture dei dettagli e nella superba trattazione muscolare dell’anatomia, attenta ai modi di Michelangelo e, al tempo stesso, intrisa di un’elegante sinuosità di sapore donatelliano. Questa mirabile sintesi rinascimentale si apre, poi, a esiti manieristici ravvisabili nella meticolosa cura dei particolari e nella posa sbilanciata e flessuosa. L’opera si presta a essere guardata a 360°, senza una visione privilegiata, per godere di ogni minuto dettaglio e del forte senso di dinamismo sprigionato dall’impavido Perseo.

Tra le statue collocate in Piazza della Signoria durante il ducato dei Medici, vi è anche il noto gruppo del Ratto delle Sabine, realizzato nel 1582 dal fiammingo Jean de Boulogne, più conosciuto come Gianbologna (1529-1608).

L’artista giunge in età giovanile a Roma, dove ha modo di conoscere le opere di Michelangelo, da cui resta fortemente affascinato. Una volta stabilitosi a Firenze, entra nella cerchia medicea, al servizio del principe Francesco I, figlio di Cosimo I. Nel Ratto delle Sabine narra in modo avvincente e dinamico il rapimento delle donne sabine da parte dei Romani capeggiati dal leggendario Romolo. L’animato gruppo, ricavato da un unico blocco di marmo alto più di quattro metri, si compone di tre figure avvinghiate l’una sull’altra in un sinuoso andamento spiraliforme dove un uomo anziano inginocchiato si dispera nell’impotenza di contrastare il giovane uomo che lo sovrasta nell’atto di afferrare una donna. Come il Perseo, anche quest’opera invita l’osservatore a girarle intorno per coglierne tutte le sfaccettature e i sapienti giochi chiaroscurali, enfatizzati da una ragionata distribuzione dei pieni e dei vuoti.

Del Gianbologna non si può non ricordare anche il Mercurio volante, raffinato esemplare bronzeo realizzato nel 1580 per il cardinale Ferdinando de’ Medici. Sospeso su un soffio di vento generato da Zefiro, il messaggero degli dei si distingue per l’aggraziato senso di leggerezza e per lo slancio vitale della posa, così flessuosa e sbilanciata, eppure dominata da un’impostazione equilibrata. Il modello ha gran fortuna e viene replicato in più copie, consentendo così un’ampia diffusione dei modi manieristici anche al di fuori dei confini italiani.

L’esodo degli artisti da Roma e i successivi sviluppi della maniera negli altri centri italiani

Dopo la morte di Raffaello, nel 1520, collaboratori e seguaci al suo seguito continuano a operare a Roma, finché nel 1527 il terribile saccheggio della capitale a opera dei Lanzichenecchi, soldati mercenari dell’imperatore Carlo V, causa la loro dispersione in altre città italiane, nonché tra le corti d’Europa. Ciò determina una capillare diffusione del gusto manierista; un orientamento partorito nell’ambito della cerchia raffaellesca e nutrito anche da quei fecondi stimoli esterni approdati a Roma grazie all’energico pontificato di Clemente VII, papa dal 1523 al 1534.

Clemente VII succede al papa olandese Adriano VI (1521-23), dai toni alquanto austeri e poco propenso ai fasti e alle magnificenze artistiche dei suoi predecessori. Il nuovo papa, invece, riprende l’orientamento mecenate e dispone la continuazione dei lavori nella Sala di Costantino in Vaticano, rimasta incompiuta alla morte di Raffaello.

A dirigere i lavori è Giulio Pippi, più conosciuto per il riferimento alla sua provenienza come Giulio Romano (1499-1546), pittore e architetto, allievo prediletto di Raffaello, a cui vengono affidati anche altri importanti progetti.

Negli anni trascorsi a Roma, l’artista si mostra fedele al classicismo raffaellesco, coniugandolo tuttavia in uno stile più asciutto e severo, caratterizzato anche da forti contrasti chiaroscurali e da un’attenzione crescente ai modi michelangioleschi.

Nel 1524, prima ancora del Sacco di Roma, Giulio Romano si trasferisce a Mantova, invitato da Federico II Gonzaga per ricoprire il ruolo di prefetto delle fabbriche ducali. Nella città lombarda la sua propensione manierista, in parte già avviata negli anni romani, trova piena attuazione e ne è prova esemplare l’originale progettazione di Palazzo Te.

L’edificio, a pianta quadrata con ampio cortile interno, prende nome dall’isolotto Teieto su cui sorge ed è destinato a luogo di rappresentanza e di svago della corte.

Giulio Romano propone un’audace rielaborazione dei modelli delle antiche ville romane donando nuova linfa al linguaggio classico, qui impiegato con soluzioni estrose e ironiche, miranti a sorprendere chiunque vi acceda. Si osservino, ad esempio, le pareti del cortile con i timpani privi di base e i triglifi slittati verso il basso, ai bordi della trabeazione. Inoltre, l’utilizzo del bugnato rustico, con la sua superficie grezza e irregolare, contribuisce a un voluto effetto di giocosa instabilità della struttura, permeata da un vigoroso plasticismo e dal vivace dinamismo di una linearità spezzata.

All’interno, tra gli ambienti decorati, spicca la Sala dei Giganti (1532-35), dove all’alto dell’Olimpo, Giove, furioso, scaglia i suoi fulmini contro i giganti ribelli che provano a scalare il monte degli dei. Su di essi si abbattono frane e inondazioni, gli edifici crollano e le colonne si spezzano tra gli sguardi attoniti e impauriti degli dei.

La scelta iconografica di raffigurare il trionfo di Giove sui poderosi titani evoca la vittoria di Carlo V sui principi italiani restii ad accettare il suo potere, con chiaro riferimento all’alleanza filoimperiale di Federico II Gonzaga, nominato duca di Mantova dall’imperatore in persona.

L’unità narrativa degli affreschi sovrasta le pareti fino a smussarle nella parte alta per creare così un effetto illusionistico di concavità, accentuato dalla finta cupola dipinta sulla volta. Inoltre, in origine il pavimento era ricoperto da ciottoli, evocando così una sorta di ambientazione rupestre che, unitamente alla presenza delle fiamme di un camino, anch’esso rimosso, accentuava il sorprendente senso di dinamismo della scena. Quest’animosità concitata, priva di intelaiature, distesa su un unico grande spazio aperto, avvolge come in un turbinio vorticoso l’osservatore, procurandogli un incombente senso di paura, ma anche di grandiosa spettacolarità.

Giulio Romano continua a operare presso il ducato mantovano, dove ricopre anche un importante ruolo in ambito urbanistico. Nel 1546, a coronare il successo della sua carriera, viene designato architetto della fabbrica di San Pietro, ma il sopraggiungere della morte, proprio in quell’anno, gli impedisce il ritorno nell’amata Roma.

Come si è detto, al pari di Giulio Romano, anche altri artisti della cerchia di Raffaello, dopo la morte del maestro lasciano la città, messi in fuga dal tumultuoso saccheggio del 1527. Tra questi vanno ricordati Polidoro Caldara da Caravaggio (1500 circa – 1543) e Pietro di Giovanni Bonaccorsi, detto Perìn (o Pierìn) del Vaga (1501-1547), dal soprannome di un pittore con cui collabora negli anni di formazione a Roma. Il primo approda prima a Napoli e poi a Messina, diffondendo così i modi manieristici nel vivace contesto meridionale, mentre Perin del Vaga si sposta a Genova, dove diventa pittore di corte al servizio dell’ammiraglio Andrea Doria.

Tra gli artisti coinvolti in questa diaspora dalla città eterna, figura anche il pittore Francesco Mazzola, detto il Parmigianino per la provenienza parmense e per l’aspetto grazioso. Egli era approdato a Roma appena due anni prima del sacco, portando come biglietto da visita da donare al pontefice un originale Autoritratto su specchio convesso (1523-24), dipinto su una calotta lignea. L’opera si distingue per la tecnica virtuosistica posta al servizio di un’immagine estrosa, deformata dalla veduta speculare.

Dopo il breve soggiorno romano, l’artista si sposta a Bologna, per poi approdare a Casalmaggiore, nel parmense. Qui, trascorre il periodo più proficuo della sua maturità artistica e, fra le varie opere, realizza un raffinato ritratto noto come Antea (1535 circa) e la celebre Madonna dal collo lungo (1534-40).

Il ritratto, quasi a figura intera, rivela lo stile ricercato dell’artista, qui particolarmente evidente nel volto sofisticato dell’effigiata, forse una giovane cortigiana romana di nome Antea. La fastosa ricchezza dell’abito, la posa garbata della donna e la sua incisiva espressività, labile e risoluta al tempo stesso, rendono questo dipinto uno dei più alti esempi del linguaggio del Parmigianino.

Anche la Madonna dal collo lungo rivela il talentuoso estro creativo dell’artista: le figure risultano visibilmente allungate in un gioco lineare di gran eleganza, mentre la voluta asimmetria della composizione accentua l’effetto dinamico dell’insieme. L’opera resta incompiuta per il sopraggiungere della morte improvvisa dell’artista, scomparso appena trentasettenne per una febbre malarica.

Tornando al contesto romano dei primi decenni del Cinquecento, va ricordata anche la significativa presenza del veneziano Sebastiano Luciani, noto come Sebastiano del Piombo (1485 circa -1547).

L’artista giunge a Roma nel 1511 e, forte di una formazione improntata sul colorismo veneto, si apre dapprima al classicismo raffaellesco, per poi avvicinarsi sempre più alla possenza de linguaggio di Michelangelo, con cui stringe uno stretto sodalizio artistico. Già negli anni veneziani, Del Piombo rivela una spiccata tendenza alla monumentalità e nella fase romana sviluppa maggiormente questo orientamento, spesso evidenziato dalla presenza di salde ambientazioni architettoniche.

Ne deriva uno stile vigoroso e solenne, costruito attraverso sapienti modulazioni cromatiche e luministiche.

Tra le sue opere più note figura la grande tavola della Pietà, realizzata tra il 1516 e il 1517.

L’iconografia di origine nordica della pietà è qui interpretata in modo alquanto insolito, poiché il Salvatore giace in primo piano, senza essere sorretto dalla Madre, che appare invece più arretrata, intenta a volgere gli occhi mesti al cielo, con le mani giunte e il busto roteato. La carnagione livida del Cristo contrasta con il bianco candore del drappo su cui è adagiato, mentre la maestosa figura della Vergine è definita dall’intenso blu cobalto del manto e dalla delicata tinta azzurrognola della veste. Nello sfondo, il sapiente dosaggio di luci e ombre lascia intravedere qualche particolare di un paesaggio desolato, avvolto nelle prime oscurità del crepuscolo, in un’atmosfera cupa e gravida di dolore.

Oltre alla Pietà, Sebastiano del Piombo riceve numerose altre commissioni, tra cui la nota Resurrezione di Lazzaro, dipinta in competizione con la Trasfigurazione di Raffaello. Tuttavia, dopo il Sacco del 1527 e la prestigiosa nomina a piombatore pontificio nel 1531 (da cui il soprannome), la sua produzione artistica rallenta notevolmente.

Dagli anni Trenta, risulta invece ben attivo a Roma l’architetto Iacopo Barozzi, detto il Vignola dal nome del paese di provenienza, nei pressi di Modena. Il Vignola (1507-1573) compie la sua formazione artistica a Bologna, dedicandosi inizialmente alla pittura. Tuttavia, il crescente interesse per i costrutti prospettici lo induce ad aprirsi all’architettura, poi abbracciata come unica attività. Egli perfeziona questa inclinazione recandosi a Roma, dove ha modo di ammirare le monumentali antichità classiche, il cui riferimento resterà una fondamentale componente del suo originale linguaggio.

A questo primo soggiorno romano fa seguito un viaggio presso la corte di Fointainebleu, in Francia, mentre nel 1543 rientra per qualche anno a Bologna, per poi tornare definitivamente a Roma, nel 1550. In questa fase più matura, il Vignola emerge come uno degli esponenti più rappresentativi dell’architettura manierista, distinguendosi per le grandi capacità inventive e per l’abilità nel rielaborare in modo innovativo il linguaggio classico.

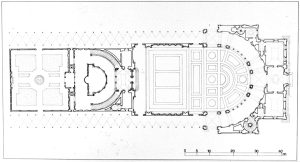

Tra il 1550 e il 1555 progetta Villa Giulia per papa Giulio III, opera alla quale collaborano anche Giorgio Vasari e Bartolomeo Ammannati.

L’elegante complesso suburbano segue uno sviluppo longitudinale strutturato in più livelli: dal retro della palazzina residenziale, collocata in alto, si apre un cortile semicircolare che funge da elemento di raccordo introducendo a un corpo loggiato provvisto di ninfeo e situato a una quota meno elevata.

La facciata dell’edificio residenziale, ideata dal Vignola, propone un’originale rielaborazione dei motivi classici, ben evidente nell’estrosa soluzione decorativa dell’ingresso centrale. Esso è concepito come un imponente arco di trionfo, dove colonne doriche, nicchie e lesene corinzie definite da una vivace bugnatura bianca sorreggono il sovrastante loggiato, creando un vistoso effetto scenografico.

Dopo Villa Giulia, il Vignola prosegue la sua carriera con una fervida attività architettonica, avvalorata anche dalla stesura di trattati e dal prestigioso incarico di responsabile della Fabbrica di San Pietro, nomina ricevuta nel 1564, a seguito della morte di Michelangelo.

In questi ultimi decenni del Cinquecento, il Manierismo trionfa ovunque e se i grandi artisti rinascimentali sembrano far parte di un passato sempre più lontano, l’arte italiana continua il suo cammino creativo, forgiando personalità decisamente intraprendenti e innovative.

Del resto, l’ultima fase della maniera conosce una più accentuata predilezione per ciò che incuriosisce e stupisce, aprendosi al tempo stesso ai severi dettami dello spirito della Controriforma, come attesta la progettazione della Chiesa del Gesù a opera del Vignola.

Occorre poi ricordare che accanto ai centri di Firenze e Roma, un posto di rilievo nel panorama culturale del tempo spetta anche a Venezia, dove il gusto manierista non manca di diffondersi, giungendo a esiti originali e di gran levatura, come avremo modo di approfondire nella prossima lezione.

M.C.